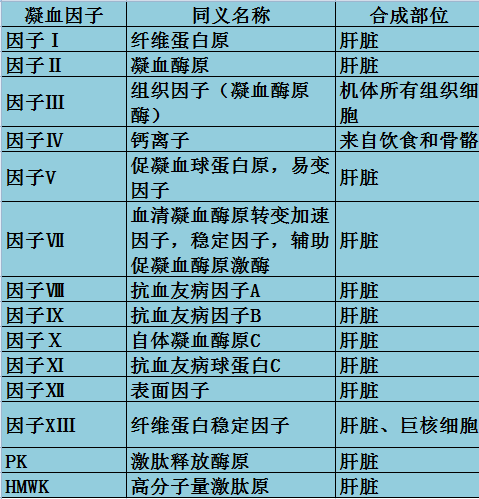

世界卫生组织按凝血因子被发现的先后次序用罗马数字编号, 有凝血因子Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅶ,Ⅷ,Ⅸ,Ⅹ,Ⅺ,Ⅻ,XIII等,因子XIII是以后被发现的凝血因子,经过多年验证,认为对于凝血功能无决定性的影响,不再列入凝血因子的编号。因子 VI 事实上是活化的第五因子,所以已经取消因子VI的命名。

遗传性凝血因子缺乏性疾病:其特点是常自幼发生出血症状,有遗传家族史,除血友病甲和乙为性染色体隐性遗传外,一般均为常染色体隐性遗传,男女均可患病,常有近亲结婚史。该组疾病均为单个凝血因子缺乏,其中以Ⅷ因子缺乏(血友病甲)最常见,其他所有因子除Ⅲ和Ⅳ外均可缺乏。

获得性凝血因子缺乏性疾病:常见的如维生素K缺乏症,为因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ缺乏,还有严重肝病等。诊断靠检查凝血象和纠正试验。用新鲜血浆或冷沉淀治疗有效,对获得性者应以治疗原发病为主。

凝血酶原缺乏症:多见于新生儿出血症及重症肝脏疾患。新生儿生后1~5天,由于肠道细菌无或少,不能合成维生素K以致凝血酶原缺乏;在完全性胆道闭锁患者,因缺乏胆汁,影响脂溶性维生素K的吸收或消化功能紊乱的患者,维生素K吸收不良,均不能合成足够的凝血酶原。急传染性肝炎、中毒性肝炎、急性黄色肝萎缩、肝硬变等严重肝脏病患者可发生凝血酶原缺乏且常合并因子Ⅴ、Ⅻ、Ⅹ缺乏(称凝血酶原复合体缺乏)。严重肝病患者还可因游肝素等抗凝血因子增加而发生严重出血。

因子Ⅴ缺乏:又称副血友病,或奥夫伦氏病。有先天性或后天性两类。后天性见于严重肝病、白血病、败血症等,男女均可患病。

因子Ⅶ缺乏:有先天性或后天性两类。先天性因子Ⅶ缺乏患者在新生儿及幼儿期即有出血表现。

因子Ⅹ缺乏:有先天性和后天性两类,男女均可患病。因子Ⅹ合成于肝脏,合成时需要维生素K作为辅酶。在维生素 K缺乏和严重肝病患者此因子合成不良。双香豆素过量,淀粉样变性及弥漫性血管内凝血病人中此因子常减少。

因子Ⅻ缺乏:本病亦称哈格曼氏因子缺乏症,有家庭性,男女均可患病。因子Ⅻ血浆中处于不活动状态,血管损伤或内皮受损时,其与内皮下胶原接触被激活,启动内源性凝血系统。患者平日无出血倾向,仅在手术后或创伤后才有轻度出血表现,因为因子Ⅻ缺乏时,因子Ⅺ可替代因子Ⅻ作为启动因子。

因子XⅢ缺乏:ⅩⅢ是一种转酰胺酶,在可溶性纤维蛋白多聚体中,ⅩⅢ以共价键将纤维蛋白单体连接在一起。共价键连接的多聚体为不溶性纤维蛋白多聚体,性质稳定。获得性因子ⅩⅢ缺乏症见于红斑狼疮、自身免疫性溶血性贫血、尿毒症、白血病、恶性淋巴瘤、多发性骨髓瘤、肝硬变、暴发性肝炎等。长期服用异烟肼者体内可产生抗因子ⅩⅢ抗体,此物可灭活或中和因子ⅩⅢ,影响凝血块的稳定性,患者表现有出血倾向。